2026.02.02NEW

最新記事

2026.02.05

IAUD国際ユニヴァーサルデザイン研究講座 第4期シラバス

2026.02.05

IAUD第4期国際ユニヴァーサルデザイン研究講座 受講案内

2026.01.01

明けましておめでとうございます。

2025.11.21

2011.03.20掲載

このワークショップは、IAUD普及事業委員会が企画と実施計画を立て、IAUD事務局と共に運営を行っています。また、ワークショップの全体監修と運営のご指導を、2004年実施当初より金沢美術工芸大学の荒井利春教授にお願いをしています。

ここで、荒井教授の活動内容を簡単にご紹介します。これからご覧いただくスライドは、昨年の国際会議用に先生ご自身が作成されたものです。ワークショップ参加者は毎回初対面となりますので、その都度、荒井先生から開会式のメッセージや、ユーザー参加型のワークショップの重要性などを、荒井先生ご自身の活動内容を織り交ぜながら具体的に説明をしていただいています。

まず、このワークショップが「ユーザー参加型」となっていることの意義について、最初にお話しいただきます。これは、使い手と作り手が直接関係性を持ち、同じまなざしから新しいデザインを作っていく方法です。

その結果として、将来、どういう社会が望めるかを考えます。健常者や障害をお持ちの方に拘わらず、人間の身体機能は変化していく。そういう視点でこのワークショップに参加すると、より自分の身になって物事を考えることができます。

ワークショップでは、まず、気づきを得ましょうというお話をしていただきます。ユニヴァーサルデザインとは、既存のデザインの改良ではない。もっと根源的にユーザーの方が日常で困っていることを発見してゼロから開発し、新しいものを作り出していくこと。このワークショップの時間は限られていますが、先入観を取り払い、ユーザーの方をよく知って、その中で考えていくということが重要との説明がありました。今までそういう経験のないデザイナーの方は、先入観を持っていたり、逆に疑問だらけで参加する。その状態からワークショップをスタートし、新しい考え方や気づきを得て、最後には目から鱗が落ちるような経験をしましょうと荒井先生は投げかけているのです。

次に、ユーザー視点についてのお話となります。

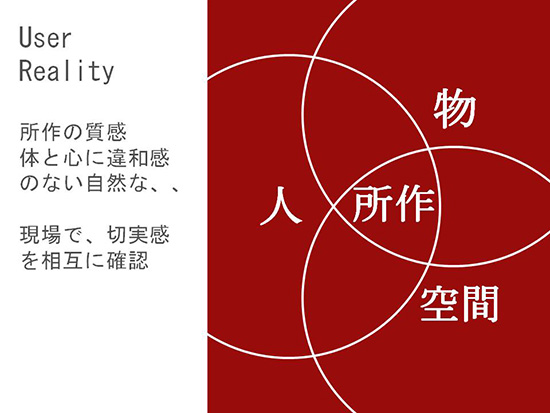

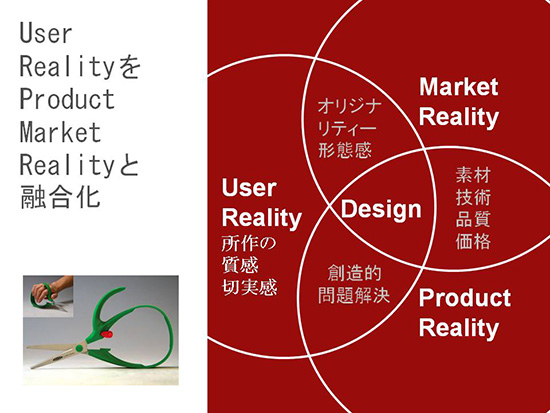

ユーザーの方を人としてよく見る。ユーザーが使うモノもよく見る。そして、人とモノがどう関わっているかを考える。ユーザーがモノを使うときの所作の中に、身体的に使いにくいといったことだけではおさまらない、もっと心の面からの違和感、切実な悩みを発見することができます。その発見を、この場ではユーザーリアリティと言います。それを見つけたデザイナーは、プロダクトして昇華させていく。また、実際商品化するためには、マーケットについて考えなければいけないというお話もあります。

このスコープを開会式で参加者と共有します。それは荒井先生のビジョンであり、また、私たちと一緒にワークショップをやる上での考え方でもあります。

|