2026.02.02NEW

最新記事

2026.02.05

IAUD国際ユニヴァーサルデザイン研究講座 第4期シラバス

2026.02.05

IAUD第4期国際ユニヴァーサルデザイン研究講座 受講案内

2026.01.01

明けましておめでとうございます。

2025.11.21

2013.04.10掲載

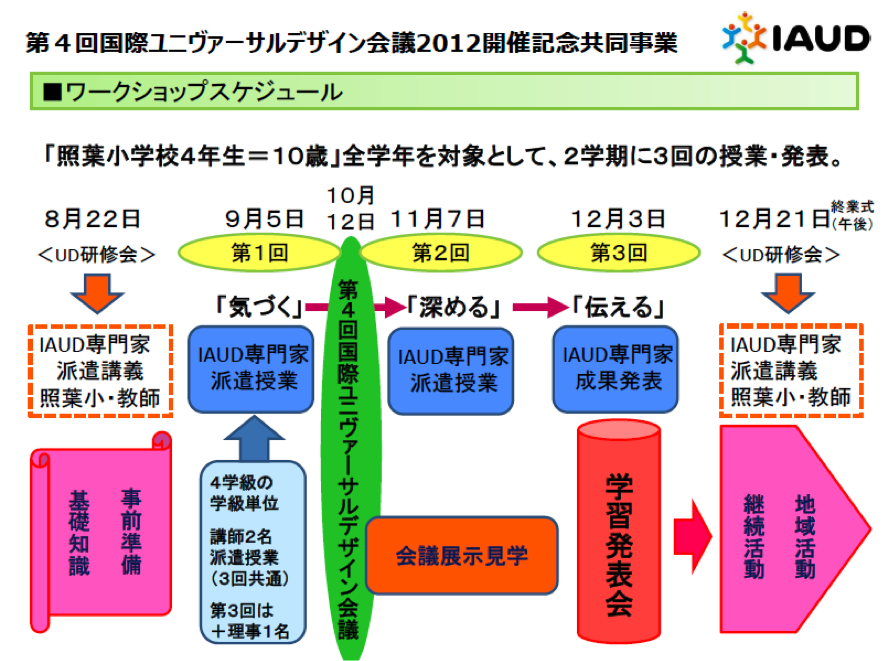

「第4回国際ユニヴァーサルデザイン会議2012 開催記念共同事業」として、福岡市と協同事業検討委員会が2012年8月から12月まで、福岡市立照葉小中学校で実施したワークショップです。

「子供たちに伝えたい ユニヴァーサルデザイン」「未来に伝え続けたい みらいの授業」をテーマにしています。

3回の授業と1回の社会見学、および授業の前後には先生方の研修会を実施しました。

小学4年生、10歳児童を対象にしたのは、大人言葉が通じやすく、社会の関わりでの分別が出てきている学年だからです。10歳の子どもが80歳まで生きるとしたら、70年間をこのユニヴァーサルデザインの大切さを感じながら育って欲しい。誰かが教えて育てる、のではなく、共に生きて、共に育つという教育をしてほしいです。

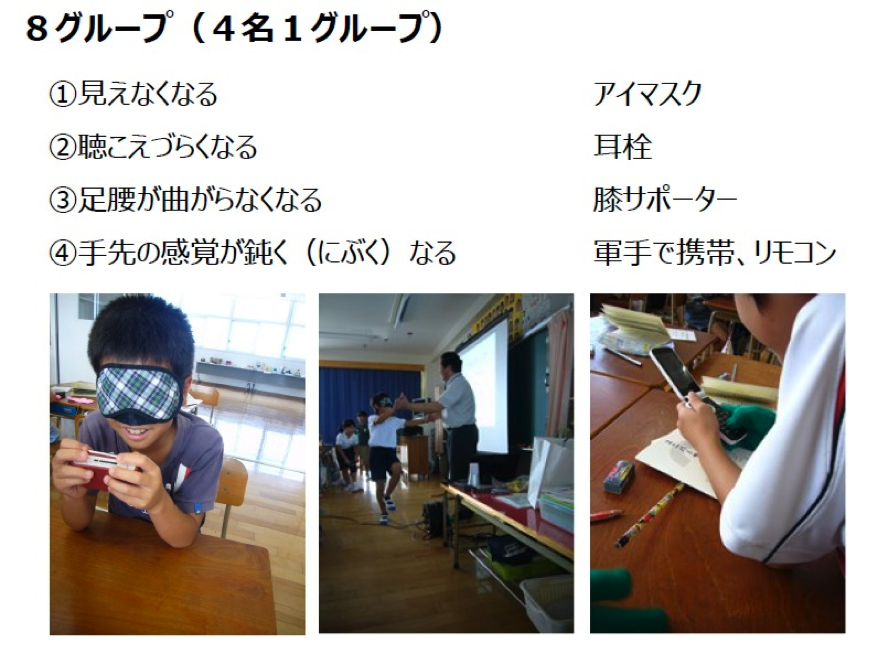

高齢者、障害者になれば、どんなことが起きるのか、アイマスク、耳栓、膝のサポーター、軍手をしてリモコンや携帯をさわって、体験的に学習しました。そして、多様な人の存在を知り、みなさんのまわりには身体的な特性を持った人がいることにしっかり目を向け、同じ人間(仲間)として、どう楽しく快適に暮らすかを考えることがユニヴァーサルデザインだと気づいてもらいます。

授業の最後には、不便と思ったところ、工夫されていると思ったところ、その他感じたことは何かなどを探してもらう宿題を出しました。

福岡市の福岡国際センターで開催された「第4回国際UD会議2012 in福岡」の展示会を社会見学しました。見学レポートは「気づきを得られたことを3つまとめる」ということで、各企業のブースを生徒が一生懸命見て回りました。

企業内での取り組みが多様であることを、ここでまとめたのです。

宿題のテーマにもとづきまとめたことを、全員で確認しました。

不便だと思ったところ*大きい道路は点字ブロックがあるが、小さい道には無い

- ドアが重い(玄関、リビング、窓、引きとびらなど)

- 位置が高い(手が届かない、インターホン、タオルかけ、水道)

工夫されていると思ったところ*家の中のいろいろなものに点字(リモコン、洗濯機、ウォシュレットなど)

- 段差をなくしている

- 手すりがある

- 幅が広くなっている

その他感じたところ

- デジタルは使いやすいけど、お年寄りには使いにくい

- 世の中にはいろいろ体の不自由な人がいると分かった

- 私が見つけた以外でも良いところ、悪いところがあると思うので、これからも見つけていきたいです

- ユニヴァーサルデザインは人のことを考え、誰にでも過ごしやすい環境をつくるために頑張っているんですね

児童は日常に触れることで、ますますユニヴァーサルデザインの工夫がされていることにどんどん興味が深まり、理解も深まったというのが特徴でした。

さらに、もっと見つけたいと、主体的能動的に取り組む姿勢が出てきました。

「ともに生きる~わたしたちのユニヴァーサルデザイン」として、総合的な学習の時間で発表会を開催しました。

8グループ各班の児童一人一人が原稿をまとめ、発表内容をシートに書き出し、しっかりと発表することができました。

小学4年生ならではの視点も見られ、手が届かない、重くて何もできないということなども発表されました。

大人では気づかなくなっていることが改めて発表されることに、気づきと喜びを感じました。

また、デジタル世代ならではの電子ツールを使ったものの発表も多く、ナビやパネルモニターなどの対応も盛り込まれていました。

これからの時代を力強く生き抜いていくという期待感も感じることができました。

「特定の誰かのために何かをしてあげる」というのではなく、「自分と違う多様な人間がいることの気づき、障害を持った人も一緒に生活していること」をしっかりと理解しています。

「ともに生きる~わたしたちのユニヴァーサルデザイン」の発表の一つ一つが、「未来に伝え続けるユニヴァーサルデザイン」になります。

小学4年生の時から「ユニヴァーサルデザイン」の視点を持ち続けて、これからの未来づくりへ。とても大きな成果が得られた12月の学習発表会でした。

先生からのお言葉(抜粋)

IAUDは国際会議という社会全体の流れをつくる大きなイベントであると同時に、我々の生活に密着し、次世代を担う子供たちへの、ある意味草の根的活動も重要だと思っています。

その1つとして、今回のワークショップは位置付くと思います。これについては、たいへん評価をいただき、成功だとするなら2つあると思います。

1つは、10年間積み重ねてきた個々のもつ情報です。知見、経験があり、私たちが少しずつピックアップして全体のシナリオを構成できた。潜在的な情報がいっぱいあったことが1つです。

もう1つは、実施にあたり、いろいろな冊子や参考品など、これを集めるとき、重要なネットワークとして、IAUDが機能した。それにより効果的なワークショップを組むことができたと思います。

IAUDの資産は、情報とネットワークだと思います。今回の小学校でのワークショップを契機に、この資産をどう活かして、社会作りにかかわるか、皆さんからも課題提起やアイデアをいただき、協同事業を考えていきたいです。